Qu’est ce qu’un assainissement non collectif

Autrefois appelé « assainissement autonome » ou plus simplement « la fosse septique », l’Assainissement Non Collectif (ANC) correspond à tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.

Une installation relève de l’assainissement collectif ou de l’assainissement non collectif en fonction de l’existence ou non d’une obligation de raccordement à un réseau public.

A titre d’illustration, un assainissement dit « regroupé » peut relever de l’assainissement collectif pour un hameau ou un groupe d’habitations dont le réseau est réalisé par la collectivité, et de l’assainissement non collectif dans le cas contraire.

Cette distinction revêt une grande importance vis à vis des obligations de l’usager :

- obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges d’investissement et d’entretien pour les systèmes collectifs.

- obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (si la commune n’a pas décidé la prise en charge de l’entretien) pour les systèmes non collectifs.

Il existe différents systèmes d’assainissement non collectif conformes à la réglementation actuelle. Leurs mises en place dépendent des contraintes parcellaires (pédologie, topographie, aménagement du terrain...) et du volume d’eaux usées à assainir.

On distingue généralement deux familles de systèmes, les filières traditionnelles et les filières agréées :

- Les filières traditionnelles : ce procédé consiste en la mise en place d’un ou plusieurs ouvrages de prétraitements suivis d’un système de traitement.

Le prétraitement se compose d’une fosse toutes eaux éventuellement accompagnée d’autres ouvrages (bac à graisses, préfiltre décolloïdeur...). Le système de traitement en aval utilise le sable ou le sol perméable en place comme support bactérien pour réaliser le traitement des eaux usées. Le rejet de ces eaux usées traitées s’effectue soit vers un milieu superficiel (fossé, cours d’eau...) ou par dispersion dans le sol.

On retrouve donc les filières traditionnelles drainées composées des filtres à sables verticaux drainés et des filtres à sables horizontaux. Elles sont mises en place lorsque la perméabilité du sol ne permet pas une infiltration.

Cependant, lorsque la perméabilité du substrat le permet, les filières non drainées sont envisagées ; on y retrouve les tranchées d’infiltration, les lits d’infiltration et les filtres à sables verticaux non drainés.

A noter : Ce type de filière a une emprise foncière assez importante mais reste la moins coûteuse en entretien.

- Les filières agréées : ces dispositifs dépendent d’un agrément ministériel obtenu via deux procédures. La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs économiques.

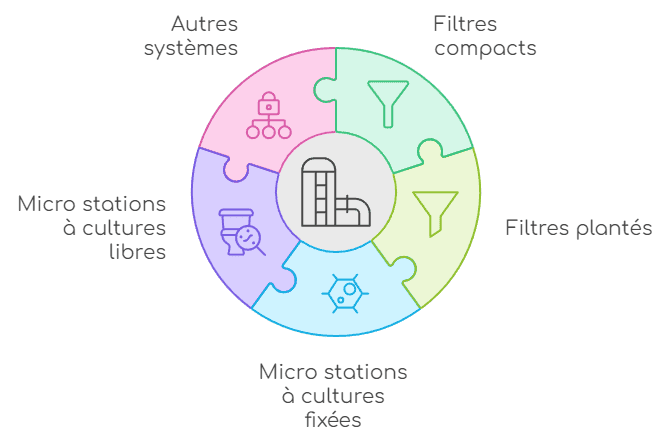

On y retrouve 4 familles de système :

- Les filtres compacts : ce système consiste en la filtration des eaux usées prétraitées, avec des matériaux tels que la fibre de coco, laine de roche appelé média filtrant,

- Les filtres plantés : dans ce type ouvrage les eaux usées brutes ou prétraitées sont mises en contact avec un substrat sableux abritant des micro-organismes réalisant le traitement. Des roseaux y sont plantés afin de faciliter la filtration, l’aération du milieu et du support des micro-organismes,

- Les micro stations à cultures fixées : ce système compact composé de 3 parties (décantation, traitement et clarification) fonctionne avec une aération forcée dans un milieu bactérien fixé sur des supports artificiels,

- Les micro stations à cultures libres : ce système compact composé en une seule partie fonctionne, comme les micro stations à cultures fixées, via une aération forcée, cependant les bactéries sont directement fixées sur la boue présente dans l’ouvrage.

- Autres filières : on retrouve également sur le territoire d’autres systèmes d’assainissement non collectif. Il s’agit principalement des anciens systèmes (fosses septiques, filtres bactérien percolateur...) et des systèmes soumis à dérogation. Suivant les cas et l’évaluation réalisée lors des contrôles de conformités, ces installations sont souvent classées non conforme à la réglementation en vigueur.

Au niveau national, il est estimé qu’environ 73 % des 120 000 assainissements non collectifs neufs réalisés chaque année, sont des filières traditionnelles (épandages, filtres à sables …). Les 27 % restant sont majoritairement des filières compactes agréées, de types micro-stations et filtres compacts. (Source : Syndicat des industriels français de l’assainissement autonome).

En France, la Loi sur l’Eau de 2006 a imposé aux communes de disposer d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avant le 31 décembre 2005. Ce service exerce trois catégories de missions :

- Les missions obligatoires :

Pour les installations neuves ou existantes à réhabiliter : Il effectue un examen sur la conception du projet, et un contrôle de bonne réalisation des travaux des installations neuves ou existantes à réhabiliter,

Pour les installations existantes : Il assure un contrôle périodique à minima tous les 10 ans.

- Les missions facultatives :

Un SPANC peut proposer l’entretien des installations d’ANC, les travaux de réalisation et de réhabilitations des installations d’ANC et le traitement des matières de vidanges issues des installations.

Ce sont prestations payantes.

Afin de mutualiser les moyens et d’assurer un service homogène sur le territoire, il a été décidé de créer dès 2001 une structure départementale : le Syndicat mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif des Vosges (SDANC88).

Au 31 décembre 2023, parmi les 507 communes vosgiennes, 471 étaient adhérentes au SDANC (Source : SDANC). La liste est disponible sur le site www.sdanc88.com

Les communes non adhérentes au SDANC des Vosges, ont créé leur SPANC à l’échelle communale ou intercommunale.